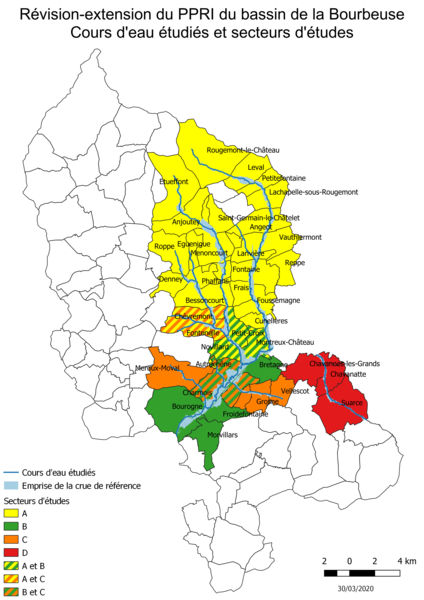

Révision du Plan de Prévention du Risque Inondation du bassin de la Bourbeuse–concertation du public

Pour découvrir l'intégralité de la procédure de révision et d'extension du PPRi du bassin de la Bourbeuse, vous pouvez consulter cet article:

Méthodologie de révision du Plan de Prévention du Risque Inondation du bassin de la Bourbeuse

Sommaire

Qu'est-ce que la phase de concertation et comment puis-je participer?

Pourquoi avoir divisé l'étude en 4 secteurs?

Méthodologies utilisées

Rappel du bilan de la concertation sur les crues de référence

Qu'est-ce que la phase de concertation et comment puis-je participer ?

La phase de concertation du public a pour objectif de présenter à la population la version à jour de l'emprise de la cartographie des aléas (vitesse et hauteur d'eau) ainsi que des enjeux (zone urbanisée, zone à urbaniser, zone non urbanisée) sur l'ensemble des secteurs de la révision du PPRi du bassin de la Bourbeuse.

Cette phase s'est déroulée au second semestre 2023.

À l'instar de ce qui a été demandé aux élus durant la phase d'association fin 2022, il sera possible, pour la population, de prendre connaissance de l'atlas à jour des zones inondables pour les aléas et les enjeux, du rapport d'études ainsi que des diaporamas présentés aux élus.

Comme lors de la phase d'association avec les élus, il sera également possible, pour le public, de transmettre ses questions et remarques à propos du rapport d'études et de la cartographie présentés. Les étapes de la révision du PPRi, qui suivront la concertation, seront alors : le zonage règlementaire et le règlement du PPRi.

Vous trouverez dans la suite de cet article la liste des communes qui sont concernées par l'étude de révision et d'extension du PPRI du bassin de la Bourbeuse.

Vous pouvez également consulter les présentation synthétiques ci-dessous, d'où sont tirées les informations contenues dans cet article.

Des permanences, animées à la DDT 90, permettront d’expliquer la nature du risque inondation sur les communes concernées, de présenter les cartes des zones inondables aux habitants et de répondre à leurs questions en vue d’éventuels ajustements. Différentes rencontres auront lieu en fonction des intercommunalités.

Les dates des permanences seront les suivantes :

- le 12 octobre 2023 de 14h à 18h à Delle, salle du conseil de la CCST

- le 17 octobre 2023 de 14h à 18h à Étueffont, à l'EISCAE

- le 25 octobre 2023 à la DDT Direction Départementale des Territoires 90, sur rendez-vous

Si vous avez alors des questions sur la cartographie ou sur la méthodologie ou des remarques à faire, vous pourrez contacter la cellule Risques de la DDT Direction Départementale des Territoires 90 soit :

- par courrier:

DDT 90 - Cellule Risques

8, place de la Révolution française - BP 605

90020 Belfort

- par téléphone au :

03 84 58 86 00 (standard)

- par courriel, à l'adresse suivante :

ddt-ppri@territoire-de-belfort.gouv.fr

Pourquoi avoir divisé l'étude en 4 secteurs?

Le bassin versant de la Bourbeuse regroupe différents cours d'eau n'ayant pas les mêmes comportements et pour lesquels la connaissance des crues historiques n'est pas homogène. Ainsi la Madeleine et le Saint-Nicolas, qui prennent leur source sur des versants vosgiens, sont très influencés par la fonte de la neige et le niveau d'eau peut rapidement et fréquemment monter. La Bourbeuse, vers sa confluence avec l'Allaine se situe dans une plaine et peut déborder largement sans s'élever fortement.

En fonction de la morphologie de ces cours d'eau ainsi que de la connaissance de l'historique des crues de ces cours d'eau, quatre secteurs ont été définis avec chacun leur propre méthode. Ces secteurs dépendant des cours d'eaux, une même commune peut-être concernée par deux secteurs d'études.

| Secteur | Dénomination | Cours d'eau | Méthodologie | Communes concernées |

| Secteur A | Affluents provenant des Vosges |

Autruche Ermite Madeleine Magrabant Saint-Nicolas | Hydrogéomorphologie et reconstitution de l'emprise de la crue de 1990 | Angeot, Anjoutey, Bessoncourt, Bethonvilliers, Bourg-sous-Châtelet, Chèvremont, Cunelières, Denney, Eguenigue, Etueffont, Fontaine, Fontenelle, Foussemagne, Frais, Lachapelle-sous-Rougemont, Lacollonge, LAgrange, Larivière, Leval, Menoncourt, Montreux-Château, Novillars, Petit-Croix, Petitefontaine, Phaffans, Reppe, Roppe, Rougemont-le-Château, Saint-Germain-le-Châtelet, Vauthiermont |

| Secteur B | Bourbeuse |

Bourbeuse confluences des autres cours d'eau | Modélisation hydrologique | Autrechêne, Bourogne, Brebotte, Bretagne, Charmois, Froidefontaine, Montreux-Château, Morvillars, Novillard, Petit-Croix |

| Secteur C | Petits affluents |

Clavelière Ecrevisse Ruisseau de l'étang Ruisseau de la Prelle |

Hydrogéomorphologie et analyse topographique | Autrechêne, Brebotte, Charmois, Chèvremont, Fontenelle, Grosne, Meroux-Moval, Recouvrance, Vellescot |

| Secteur D | Suarcine | Suarcine | Hydrogéomorphologie | Chavanatte, Chavannes-les-Grands, Suarce |

Nota: Les communes de Lagrange, Morvillars et Reppe sont ciblées par l'étude de révision du PPRI du bassin de la Bourbeuse. Cependant, l'étude sur la définition des zones inondables a montré que ces communes ne sont pas directement concernées par des zones inondables par débordement de cours d'eau.

Méthodologies utilisées

Hydrogéomorphologie (secteurs A, C et D)

Modélisation hydrologique (secteur B)

L'hydrogéomorphologie est utilisée seule pour le secteur D, et en combinaison avec d'autres méthodes pour les secteur A et C.

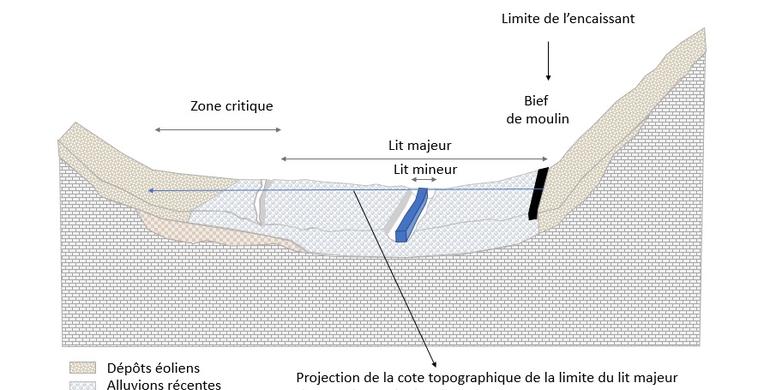

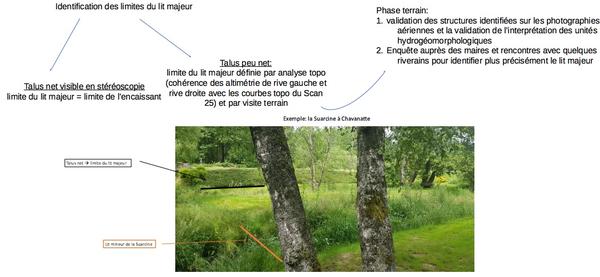

L'hydrogéomorphologie repose sur une étude en trois parties. En premier, est faite une analyse morphologique d'un bassin versant par stéréoscopie (deux photographies légèrement décalées d'un même lieu pour créer une illusion de relief), afin d'identifier des marqueurs de reliefs comme des talus, des encaissants ou des ruptures de pentes. Puis une analyse géologique à partir de la cartographie nationale du BRGM est réalisée pour identifier des zones d'alluvions, des zones de ruissellement, la nature des roches encaissantes. Enfin une phase sur le terrain permet d'harmoniser les informations précédentes afin de visualiser si différentes zones seront inondées par des crues de même ampleur ou d'ampleur différente.

Cette analyse permet donc de distinguer les unités hydrogéomorphologiques d’un cours d’eau :

- lit mineur ou lit des crues fréquentes: représenté par un trait bleu sur les cartes, il correspond généralement à un chenal relativement encaissé et est souvent bordé d'une ripisylve bien développée;

- lit majeur: extension maximale de la plaine inondable pour des crues rares à exceptionnelles, il correspond généralement aux zones des alluvions modernes visibles sur les cartes géologiques

- l’encaissant: élément naturel ou artificiel créant une démarcation nette des zones inondables, ce peut être un relief marqué ou bien l'autoroute A36, par exemple.

Illustration de l'analyse hydrogéomorphologique et de l'analyse topographique. Image issue du Rapport d'étude de la définition des zones inondables du Projet de révision du PPRI du bassin de la Bourbeuse (Hydratec Setec)

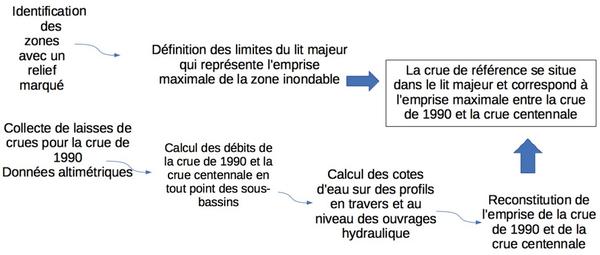

Secteur A: Reconstitution de l'emprise de la crue de 1990 et superposition avec une crue centennale théorique

Le secteur A regroupe les affluents de la Bourbeuse provenant du massif Vosgien comme la Madeleine ou le Saint-Nicolas. 30 communes sont concernées par ce secteur d’étude.

Sur ce secteur la crue de 1990 est bien documentée car elle a été violente à l'amont et a laissé de nombreuses traces. Il a été possible de compléter l'analyse hydrogéomorphologique par différentes méthodes. De plus, une analyse hydrologique (détaillée dans le rapport d'études) permet d'estimer en fonction de la taille du bassin versant et de l'historique des pluviométries pour les stations météorologiques proches, un débit des cours d'eau en tout point du bassin versant. Enfin, les cotes d'eau sont calculées au niveau de profils en travers (coupe du terrain, perpendiculaire à l'écoulement, pour laquelle on connait finement les cotes altimétriques) en différents points du bassin versant, particulièrement au niveau des ponts.

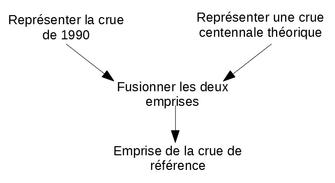

Méthodologie de definition d'une zone inondable pour le secteur A

Pour le secteur A, la crue de 1990 a été très violente à l’amont des cours d’eau et très peu ressentie à l’aval du bassin versant. Pour l’aval il faut donc représenter une crue centennale théorique et pour l’amont il faut représenter la crue de 1990, plus importante encore.

Définition de la crue de référence pour le secteur A

Le décalage entre la représentation de la crue historique de 1990 et la crue centennale théorique est bien visible sur les illustrations suivantes. Pour la première image, au niveau de Rougemont-le-Château, la crue de 1990 (en bleu) est plus importante que la crue centennale théorique (en rouge, apparaissant en violet car superposé sur du bleu). Pour la seconde image, au niveau de Larivière, la crue centennale théorique (en rouge) est plus importante que la crue de 1990 (en bleu, apparaissant en violet car superposé sur du rouge).

Superposition de la crue de 1990 et de la crue centennale théorique à Rougemont-le-Château

Superposition de la crue de 1990 et de la crue centennale théorique à Larivière

Secteur B: Modélisation hydrologique

Le secteur B regroupe l’aval des affluents de la Bourbeuse, ainsi que la Bourbeuse jusqu’à sa confluence avec l’Allaine. 10 communes sont concernées par ce secteur d’étude.

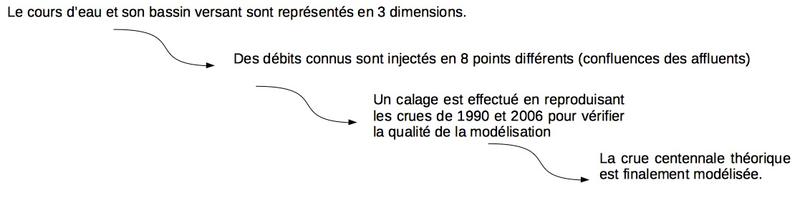

Sur ce secteur, une photogrammétrie (une photographie où l'altitude est renseignée pour chaque pixel) a été réalisée en 2007, elle est couplée à une étude de 2012 relevant les cotes de différents ouvrages et la bathymétrie (altitude du fond du lit mineur). Ces éléments sont suffisamment détaillés pour permettre une modélisation en trois dimensions du cours d'eau et de son bassin versant. En injectant différent débits au niveau des confluences, il devient possible de réaliser une modélisation des écoulements dans le bassin versant.

Méthodologie de definition de la crue centennale théorique pour le secteur B

Pour s'assurer que la modélisation hydraulique reflète bien la réalité, les crues de 1990 et de 2006 sont reproduites en injectant au niveau des confluences des affluents des débits d'eau correspondant à ces crues historiques. Il est ensuite vérifié si le niveau altimétrique atteint par l'eau correspond bien aux laisses de crues connues sur ce secteur. Cette opération s'appelle le calage du modèle. Enfin, la crue centennale théorique est modélisée en injectant des débits théoriques aux confluences des affluents.

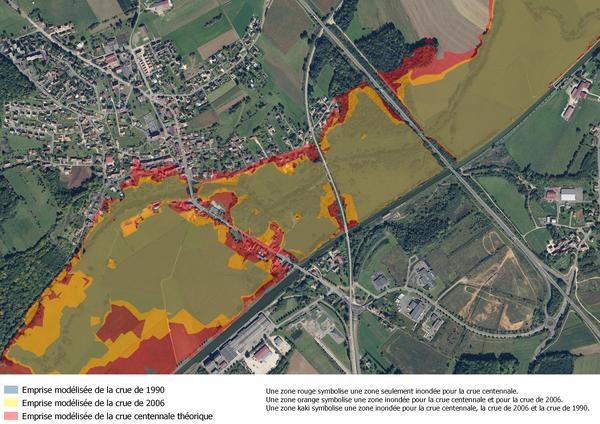

L'image suivante montre les variations de la zone inondée en fonction de la crue considérée au niveau de Bourogne. On voit que la crue centennale théorique (en rouge) est plus importante que la crue de 2006 (en jaune, apparaissant orange car superposé à du rouge), qui elle-même est plus importante que la crue de 1990 (en bleu, apparaissant en kaki car superposé à du jaune et à du rouge).

Superposition de la crue de 1990, de la crue de 2006 et de la crue centennale théorique au niveau de Bourogne

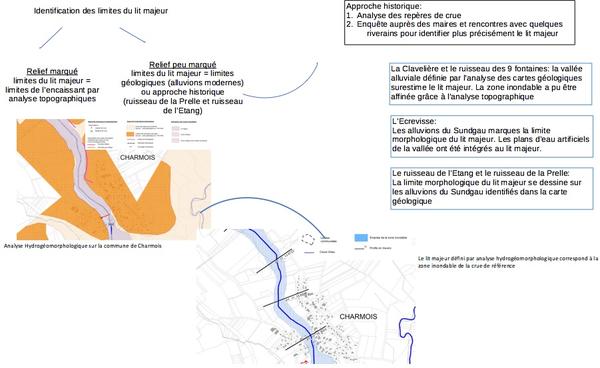

Secteur C: Hydrogéomorphologie et Analyse topographique

Le secteur C correspond aux petits affluents du bassin versant: la Clavelière, le Ruisseau des Neufs Fontaines, l’Écrevisse, le Ruisseau de l’Étang et le Ruisseau de la Prelle. Pour ce secteur, la crue de 1990 est peu documentée et n'a pas été ressentie comme étant une inondation importante.

Pour le secteur C, l'analyse hydrogéomorphologique est complétée par une analyse topographique Cette analyse permet de réaliser des courbes de niveau et une carte des pentes à partir d'une photogrammétrie (une photographie du terrain pour laquelle on connaît l'altitude de chaque pixel).

Affinage de l'analyse hydrogéomorphologique pour le secteur C

Sur ce secteur, une attention particulière est portée à la cohérence des cotes d’eau atteintes sur les limites rives gauches et droites des cours d’eau, notamment quand l’encaissant est peu marqué.

Secteur D: Hydrogéomorphologie

Le secteur D correspond au secteur « urbanisé » de la Suarcine (Chavanatte, Chavannes-les-Grands et Suarce). Comme au lancement de l'étude de révision du PPRI du bassin de la Bourbeuse, il n'existait pas d'étude topographique, ou de crues historiques marquantes, il n'a pas été possible de coupler d'autres méthodes à l'analyse hydrogéomorphologique, contrairement aux secteurs C et A (lire plus bas).

Le bassin de la Suarcine est occupé par de nombreux étangs artificiels. Certains, endigués, sont situés dans le lit majeur de la Suarcine, ils ont donc été intégrés à la zone inondable de référence. Les voiries franchissant la vallée de la Suarcine sont peu surélevées par rapport au terrain naturel, elles ne font donc pas obstacle aux écoulements.

Rappel du bilan de la concertation sur la crue de référence qui a eu lieu en 2020

La phase de concertation avait pour objectif d’informer le plus largement possible les habitants sur le projet de révision et extension du plan de prévention du risque inondation (PPRi) du bassin de la Bourbeuse en cours, mais également, de recueillir leurs impressions

Les permanences pour la phase de concertation devaient initialement se tenir du 7 mai au 15 juin 2020 mais le confinement et l'ordonnance promulguant l'état d'urgence ont conduit le préfet à reporter ces consultations. De plus, pour tenir également compte des élections municipales, l’ajournement de ces permanences a donc été programmé du 6 au 31 juillet 2020. Une nouvelle phase d'information du public a été mise en œuvre tout en répondant aux premières sollicitations déjà parvenues.

Sur cette période, sur les 4 secteurs identifiés dans le Territoire de Belfort, 6 permanences ont été organisées, à l’issue desquelles 29 sollicitations (observations et remarques) ont été recueillies et traitées par la DDT Direction Départementale des Territoires 90. Le bilan de cette concertation relative à la révision et extension du PPRi de la Bourbeuse est positif. En effet, après ce cycle d’échanges avec la population, les différentes demandes formulées ont été transmises au prestataire de la DDT Direction Départementale des Territoires 90, en charge de l’étude, pour faire l’objet d’une analyse.Dès lors, les différentes observations formulées ont abouti à la cartographie de la zone inondable pour la crue de référence.

Ces phases de concertation permettent d’améliorer la connaissance du risque inondation et de progresser sur la procédure de révision et d’extension du PPRi de la Bourbeuse. Ainsi, la cartographie de la crue de référence a pu être validée et le prestataire de la DDT Direction Départementale des Territoires peut poursuivre l’étude avec la production de cartes d’aléa et d’enjeux.

Les prochains éléments seront mis en ligne au fur et à mesure de l’avancement de l’étude et de la validation avec les élus des prochaines phases de révision du PPRI.

En fonction de l’avancement de l’étude, une nouvelle phase de concertation avec la population devrait être organisée sur la thématique des cartes d’aléa et d’enjeux, en 2022. À cet effet, les cartes seront à la disposition des Terrifortains afin de recueillir leurs remarques et observations.